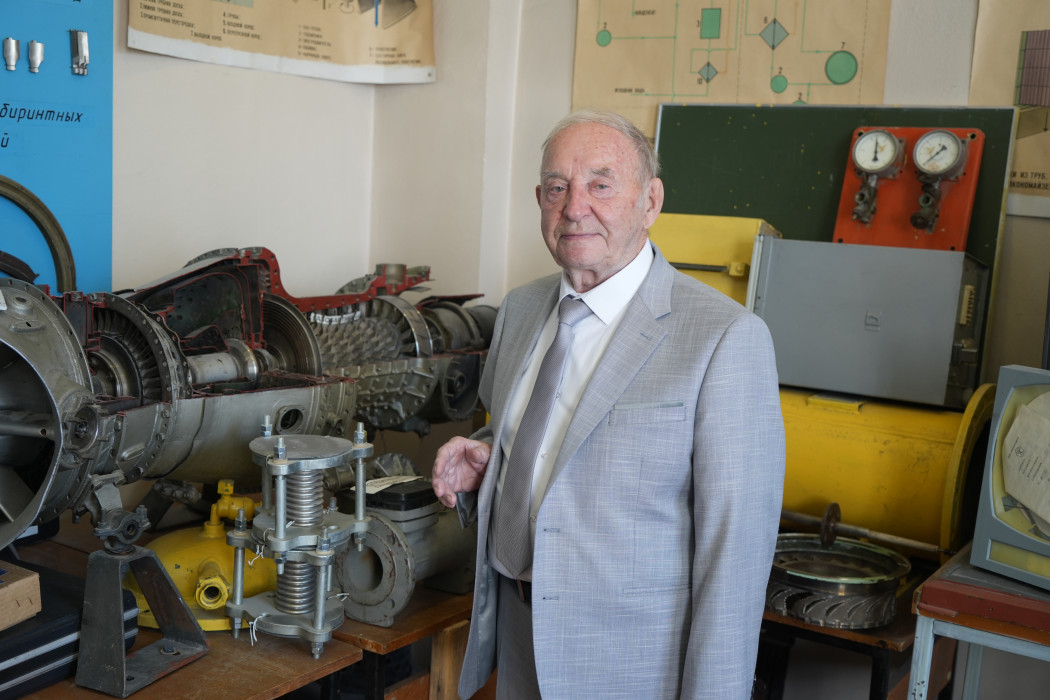

Альберт Петрович – человек необыкновенный. В свои 87 лет он по-прежнему трудится доцентом кафедры энергетики КГТУ, с женой воспитал четверых детей, имеет внуков. После окончания семилетки и Калининградского энергетического техникума, а затем – политехнического института, он объездил полстраны, работая на гидроэлектростанциях. В 70-х вернулся на Балтику, ставшую для него вторым домом в далёком 1946-м. До сих пор он сохраняет бодрость духа и яркие впечатления насыщенной событиями жизни.

Тень блокады

До того как попасть в Кёнигсберг, маленький Алик успел хлебнуть лиха. Когда началась Великая Отечественная война, ему было четыре года. Но он запомнил тревожный июнь 1941-го, когда семейный дом в пригороде Ленинграда вдруг опустел – гостившая родня исчезла, словно вспугнутая внезапной бедой.

«Мы жили в посёлке Ковалёво, – вспоминает Альберт Петрович. – Помню, как мимо двора шли наши военные в обмотках, с винтовками, родители совали им сухари и яблоки. К западу простирался огромный город, где до войны мама Татьяна Лаврентьевна работала телеграфисткой, а отец Пётр Фёдорович – на заводе «Электрокабель». Потом началась блокада. Было голодно. Молодым поколениям это трудно понять. Ели воробьёв, ели крапиву. Я был тогда совсем малышом, но навсегда в моей памяти остался сосед, который охотился на крохотных птиц, как на дичь».

Депортация

Отец Алика имел немецкие корни, и зимой 1942 года семью вместе с другими «потенциальными врагами» из Ковалёво депортировали на восток. Путь до Сибири был неблизкий. Когда ехали на полуторке по Дороге жизни на Ладожском озере, перед ними провалилась под лёд машина с детьми. До сих пор Альберт Петрович вспоминает горькие слова матери: «Уйти вслед за ними, и конец мучениям!» Война, голод и нужда вызывали ощущение беспросветности и безразличие к собственной судьбе. В Вологде заболевшего отца сняли с товарного поезда. Он умер от тифа и истощения.

Мама и отец

Борщ из крапивы

И всё же, невзирая на потери и трудности долгого пути, семья добралась до Красноярска, а оттуда депортированных на судне переправили за 300 километров в село Подтёсово, раскинувшееся на берегу Енисея. Был уже май, пригревало солнце. Маленький мальчик, увидев сибирское разнотравье, всплеснул руками: «Мама, здесь много крапивы – сколько борща можно наварить!» Это было возвращение к подобию нормальной жизни. Альберт с младшим братом Герой ходили в детский сад, а Татьяна Лаврентьевна работала бухгалтером в столовой.

Татьяна Лаврентьевна с сыновьями, 1944 год

«Через несколько лет, пожив немного у родственников в Валдае, мы получили вызов от тёти Зои, которая связисткой воевала на 3-м Белорусском фронте и после падения Кёнигсберга осталась там».

И вновь дорога. Альберту было восемь лет, брату – шесть.

Переселенцы

Семья поселилась в единственном уцелевшем на большой улице доме (№ 106 на Сталинградском проспекте, ныне проспект Мира). Жизнь кипела в комнатках коммуналок, а вокруг были сплошные руины. Разрушенный город поражал монументальностью развалин, буйством ароматной сирени и зеленью каштанов, словно призывающих не забывать о красоте и возрождении. Запомнились разбитые танки во дворах, белые немецкие почтовые ящики, «готические» вывески.

«Сокровища» руин

Ватаги ребятни, в основном безотцовщины, с упоением исследовали каждый клочок пространства улиц Каменной, Коммунальной и Карла Маркса, спускались в подвалы, рылись на чердаках, выискивая «сокровища». Детали оружия, остатки домашней утвари – ничто не пропускали цепкие пальцы. В одной из таких вылазок друг Алика потянул за провод и намертво к нему прилип.

«Его сотрясала крупная дрожь, – рассказывает Альберт Петрович. – Другой приятель хотел его отцепить, но тоже начал биться в судорогах. Их потом спас парень постарше, но мы так испугались, что больше не ступали в тот дом».

Не всем так повезло. Некоторые из друзей детства так и не стали взрослыми из-за опасных экспериментов с порохом и снарядами. Но ощущения враждебности и угрозы окружающего мира ребята не испытывали, они были любознательны, юны и развлекались как могли. Из ветвей и ниток мальчишки соорудили удочки и таскали жирную плотву и окуней из Хлебного озера. А когда попадались раки, устраивали на берегу пир с костром. Добычу варили в немецкой каске.

Алик (в центре) с мамой и тётей Зоей, братом и двоюродной сестрой

Два мира

Остатки немецкого населения Кёнигсберга жили рядом с победителями.

«В городском пространстве сосуществовали два мира, – говорит Альберт Петрович. – Когда в магазине давали по карточкам хлеб, выстраивались две очереди: русская и немецкая. Мы, бывало, задирали «фрицев», между нами случались стычки. Помню фрау, которая по утрам скребла тротуар возле руин, где она ютилась со своей семьёй, на пересечении нынешних улиц Каменной и Степана Разина. Это было неожиданное зрелище! Мужчин-немцев почти не было, а немки ходили, повязанные шарфиками. Моя мама работала кассиром в гастрономе, и покупатели из местных, понимавшие по-русски, облегчали ей общение с соплеменниками».

Кассир в гастрономе, 1948 год

Часы надежды

Альберт посещал школу № 1 на улице Кропоткина, среди его соучеников был будущий поэт Роберт Рождественский.

Ученики школы № 1 1946 год

В 1947 году на стене дома № 100 на Сталинградском проспекте повесили большие часы. Это было событие! Стрелки своим безостановочным движением олицетворяли биение пульса уже советского города. Утром, по пути в школу, дети, как зачарованные, вглядывались в циферблат.

«Эти часы, по которым мы вставали и ложились, были огромной радостью для всех – символом продолжения жизни людей Калининграда, исцеляющих свои раны».

Ещё долгие годы после того, как часы были убраны, Альберт Петрович, проходя мимо, смотрел на оставшиеся кронштейны – свидетелей навсегда минувшего детства.

Ольга Ларионова

Фото Вячеслава Качалова, Дмитрия Иванова

Новости округа

Учёные БФУ воссоздали в 3D быт калининградской семьи 1946 года