В День медицинского работника рассказываем о врачах семьи Курляндских: они были верны клятве Гиппократа в мирное время и на войне

По зову Родины

Прежде чем стать доктором, будущий военврач и участник штурма Кёнигсберга Михаил Курляндский окончил ФЗО и постигал токарное дело на заводе «Ростсельмаш». Когда ему было 24 года, он поступил учиться в Ростовский медицинский институт. Война застала молодого человека на 4-м курсе. Будучи призванным в ряды Красной Армии, окончил военный факультет при 2-м медицинском институте в Москве.

Михаил Курляндский

В июле 1942 года был направлен в 144-ю отдельную танковую бригаду, где и состоялось боевое крещение. Командир медико-санитарного взвода 44-й мотострелковой бригады 1-го танкового корпуса, врач 183-го отдельного сапёрного батальона, а затем – моторизованного батальона автоматчиков 159-й танковой бригады… И везде – на Западном, Брянском, 1-м Прибалтийском, 3-м Белорусском фронтах – выхаживал, возвращал с того света, спасал вопреки горю, безнадёжности, смерти… Он и сам получил ранение.

Война – не прогулка

В 1980 году в небольшой заметке в газете «За Родину» подполковник в отставке Курляндский вспоминал пережитое:

«Мы выполняли свой долг под артиллерийским огнём, бомбёжками, в траншеях и окопах, на поле боя. Среди нас тоже были раненые, убитые врачи, медсёстры, санитары. Светлый облик боевых товарищей никогда не померкнет в моей памяти. Мы шли на врага с твёрдой уверенностью в победе, и в этом был неиссякаемый источник нашей силы».

Он кратко упомянул лишь об одном из многих эпизодов войны – наступлении корпуса в Восточной Пруссии, в местечке Гросскотирин.

«Нас крепко бомбили. Было много раненых, и мы без продыху под огнём выносили их в укрытие – здание церкви. Там перевязывали и готовили к эвакуации в госпиталь».

Откуда только брались силы? Но всё превозмогли, выжили и победили. После окончания боевых действий Михаил Курляндский остался на Балтике. До августа 1953 года служил в 108-м миномётном полку 1-й танковой дивизии. Участвовал в восстановлении города: разборе завалов, уборке урожая в сельской местности, оказывал врачебную помощь всем нуждающимся из числа прибывающих переселенцев. Долгие годы он трудился на станции переливания крови. О минувших сражениях домашним не рассказывал. Только однажды бросил сыну:

«Я не хочу ворошить былое, война – это не прогулка».

На передовой науки

Старший брат Михаила Вениамин Курляндский – имя знаменитое не только в отечественной, но и мировой медицине. Заведующий кафедрой госпитальной ортопедической стоматологии Московского медицинского стоматологического института имени Н. А. Семашко, заслуженный деятель науки РСФСР, доктор медицинских наук, профессор оставил о себе прочную, благодарную память. За годы плодотворной деятельности он воспитал более 100 кандидатов и докторов наук, 11 заведующих кафедрами ортопедической стоматологии, им опубликовано свыше 140 научных работ, получено 45 авторских свидетельств на изобретения.

Вениамин Юрьевич Курляндский

Написанный им в 1958 г. учебник «Ортопедическая стоматология» четырежды переиздавали в Советском Союзе, а также в Польше, Болгарии, Румынии, Франции, Аргентине и других странах. Его неоднократно приглашали вести международные конгрессы стоматологов.

Вениамин Курляндский занимался вопросами обезболивания, впервые для препарирования зубов им был применён ультразвук. Он нашёл решение проблемы фиксации протезов на беззубой челюсти. Когда началась Великая Отечественная война, учёный исследовал пути лечения огнестрельных ранений челюстно-лицевой области. Предложенный им в 1943 году метод позволил возвратить в строй более 80 % раненых. До сих пор на здании стоматологического института в Москве висит мемориальная доска в честь профессора В. Курляндского.

Рождённый в сорок первом

Один из сыновей Михаила Курляндского – Миша – появился на свет в самом начале войны. Пока отец был на фронте, мать с тремя малолетними детьми буквально выживала в оккупации. За те страшные месяцы, когда вермахт оккупировал Ростов-на-Дону, были расстреляны десятки тысяч человек, многие угнаны на запад. Только чудом семье удалось остаться в живых.

Юра и Миша Курляндские, 1943г.

После окончания войны Курляндские воссоединились в Калининграде и поселились на ул. Полецкого, недалеко от 5-го форта. Ребятишки весело играли среди блиндажей и бункеров – немых свидетелей минувшего. Подрастая, мальчик видел, как менялся город, буквально вырастая из руин. После окончания школы он подумывал сесть за баранку, но отец, вдохновлённый примером брата, предложил сыну поступить в медицинское училище.

Этот выбор определил всю его жизнь. Он не стал плодовитым учёным, но помог тысячам своих пациентов избавиться от боли и неудобств.

По морям и островам

Отслужив в армии, молодой зубной врач в начале 1964 года оказался на Кубе, где требовались специалисты его профиля. Лечил и наших военных, и местных жителей от Гаваны до Сантьяго-де-Куба.

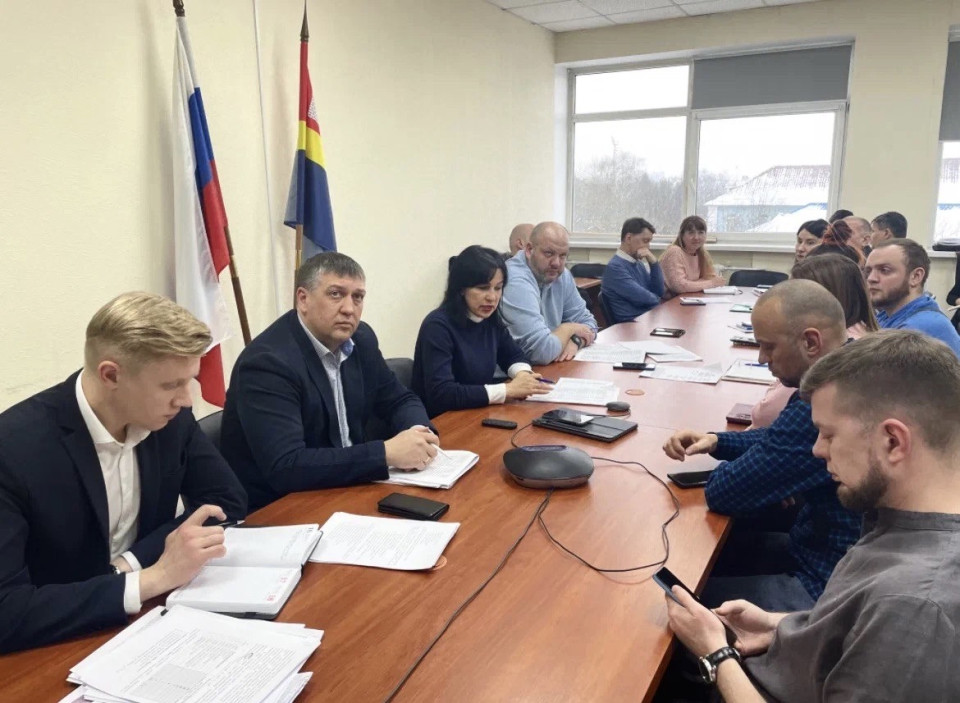

Встреча с Раулем Кастро (М. Курляндский - третий слева)

Кубинцы русских приветствовали, довелось встретиться с самим министром Революционных вооружённых сил Раулем Кастро. На память об Острове Свободы остались экзотические фотографии и огромная морская раковина.

Вернувшись на родину, больше 15 лет Михаил Курляндский-младший отдал работе на судах в морях далёких и близких, чинил челюсти советских рыбаков и китобоев. Изнывал от жары в африканских тропиках, едва не утонул вместе с «Муссоном» в свирепом шторме на Джорджес-банке в Северной Атлантике.

В 1975 году судьба подарила ему встречу с будущей женой Зоей. После того как семейным человеком осел на берегу, лечил в госпитале «афганцев», а с 1981 года 30 лет трудился зубным врачом в инфекционной больнице Калининграда. Сейчас Михаил Михайлович на заслуженном отдыхе.

Несмотря на то, что судьбы врачей Курляндских определяли разные события, их объединяло не только кровное родство, но и сострадание, вера в медицину и борьба за здоровье людей. Их общий целительский стаж превысил 80 лет.

Ольга Ларионова

Фото из семейного архива М. Курляндского, РИА «Новости»