Антон Жуков родился в Липецке в 1984 году. В Российской академии музыки им. Гнесиных учился сразу на двух факультетах – народных инструментов и дирижёрском. Успешно работал в качестве исполнителя на балалайке, является лауреатом многих международных конкурсов исполнительского мастерства. После окончания академии им. Гнесиных работал солистом Москонцерта. С 2022 года живёт и работает в Калининграде.

– Почему вы остановились на дирижировании, а не на работе исполнителем?

– Я начал этим заниматься с четырнадцати лет в музыкальном колледже. Меня очень привлекало это дело. Именно дело, потому что тогда я не понимал, что это за профессия. Её осознанное понимание я получил в Российской академии музыки имени Гнесиных от моего учителя Сергея Ивановича Скрипки – многолетнего худрука и главного дирижёра Российского государственного симфонического оркестра кинематографии.

Окончательный выбор сделал, когда почувствовал: одних моих рук уже не хватает, чтобы сказать всё, что я хочу, и сыграть то, что хочу.

– Профессия оказалась сложнее, чем вы предполагали?

– Конечно. Я и не думал, что это легко, но обучение на первых этапах отличается от реальности. Дирижёров начинают учить в классе, где необходимо управлять всего двумя концертмейстерами, играющими на роялях. А оркестр – это 80 или 100 человек с разными группами инструментов, у которых различный характер звучания: духовые, струнные, ударные. Это совсем иное дело.

Наверное, схожие ощущения должен испытывать тот, кто ехал на самокате, а потом пересел за штурвал «Боинга».

– А что вам помогло отважиться в ней остаться?

– К своему счастью, я быстро понял, что это не совсем профессия, это – образ жизни. Всё этому подчинено. Независимо от того, где я нахожусь и чем занимаюсь, какой-то частью своего мозга всё время присутствую там. Бывает, на отдыхе жена мне говорит: «Прекрати дирижировать!» Я могу разговаривать с кем-то, что-то делать, а рука дирижирует. Уже не замечаю.

У дирижёров развито не только периферийное зрение, у них и мышление другое. Я беру партитуру (запись нотами оркестровой, хоровой или ансамблевой композиции. – Прим. ред.) и читаю её не слева направо по строкам, как все музыканты, а снизу вверх, сразу по горизонтали и по вертикали. Многие исполнители очень удивляются этой способности. В определённой степени, мне кажется, дирижёры должны представлять интерес для учёных, занимающихся изучением мозга.

– Можете вспомнить тот первый раз, когда довелось руководить большим оркестром?

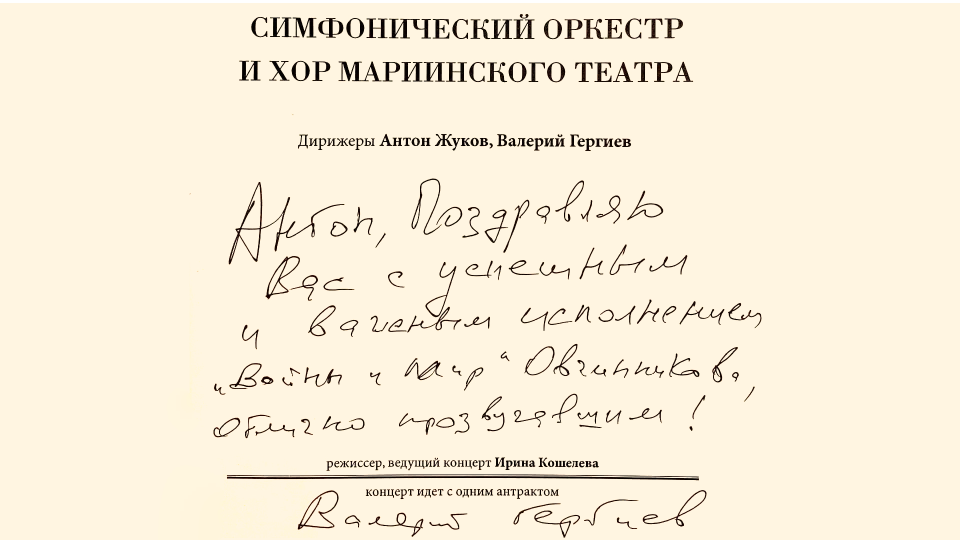

– Я хорошо помню самый стрессовый концерт. Это было не где-нибудь, а в Мариинском театре, с симфоническим оркестром и хором театра. Мало того, в зале в первом ряду сидел Валерий Абисалович Гергиев (худрук и генеральный директор Мариинского театра, генеральный директор Большого театра. – Прим. ред.). Исполняли сложнейшее произведение Вячеслава Александровича Овчинникова – сюиту из музыки к кинофильму «Война и мир».

Композитор и дирижёр Вячеслав Овчинников написал музыку ко многим известным советским фильмам, в числе которых кинокартины Андрея Тарковского и Сергея Бондарчука. После ухода Овчинникова из жизни Антон Жуков восстанавливал его нотное наследие. Удалось вернуть к жизни примерно треть музыки, написанной к киноэпопее «Война и мир». Валерий Гергиев дал разрешение на исполнение произведения в Мариинском театре. Как выяснилось, Овчинников был в числе тех, кто в 1976 году присудил Гергиеву первую премию на Всесоюзном конкурсе дирижёров. Руководить восстановленным сочинением Гергиев доверил Антону Жукову.

Поручая это мне, он не осознавал масштабов бедствия. После первой репетиции я рассказал, что вместе с хором в произведении заняты двести человек. Он воскликнул: «Антон, это даже для Мариинского театра много!»

Помню ту репетицию. Сюита начинается с tutti оркестра (одновременная игра всех инструментов оркестра. – Прим. ред.), где в том числе используются две колокольные звонницы. Когда вступили все, я чуть не свалился с дирижёрского пульта. Это было настолько мощно! Ощущения от самого концерта тоже помню. Гергиев дышит в спину в первом ряду, а передо мной – огромная машина-оркестр, которую нужно сдвинуть то в одну сторону, то в другую. Когда всё закончилось, я был в каком-то оцепенении. Трижды выходил на поклон и только на третий раз увидел, что Гергиев мне руками подаёт знак, чтобы я поднял оркестр для поклона.

– Как после такого триумфа вы оказались в Калининграде?

– В конце 2021 года мне позвонила предыдущий директор оркестра. Мы с ней были знакомы, потому что до этого несколько раз она предлагала мне выступить с оркестром в качестве приглашённого дирижёра. Ни разу не сложилось. После разговора я некоторое время взвешивал, нужно ли это мне. Я 25 лет жил и работал в Москве, там у меня было всё. Но не было своего оркестра. К мысли попробовать меня подтолкнул ближайший друг, актёр Андрей Мерзликин – так случилось, что во время звонка он был со мной в машине. В январе 2022 года я прилетел знакомиться.

– Было ли у вас уже тогда понимание, куда поведёте оркестр?

– Я сразу это знал. Понимал, какой репертуар нужен, и видел первые шаги. У меня была и есть чёткая цель – сделать из этого коллектива один из лучших оркестров страны.

– Считаете, что это достижимо?

– Дирижёр должен быть немного авантюристом. В январе я приехал знакомиться с оркестром, увидел, что у нас есть взаимопонимание. В феврале приступил к репетициям. Уже в марте мы дали концерт в Кафедральном соборе. А в мае сыграли сольный концерт в Мариинском театре, затем – в Санкт-Петербургской капелле. В июне – в Большом зале консерватории, а в сентябре – приняли участие в концерте в Кремлёвском дворце.

Когда я это затеял, коллеги крутили пальцем у виска и говорили: «Ты либо сумасшедший, либо очень смелый человек, но на первого вроде не похож».

– На сцену Мариинки так просто не попасть. Как вы убедили Валерия Гергиева?

– Андрей Мерзликин называет меня катком. Ты, говорит, медленно едешь, но чётко и по прямой. И тут я как раз включил свой каток. Я был убеждён, что наш оркестр достоин там играть. Летал к Гергиеву и убеждал. С его стороны это был аванс и огромное доверие ко мне. В том числе, наверное, потому, что перед этим я на его глазах дирижировал сюитой Овчинникова.

– А вы, в свою очередь, оказали доверие оркестру?

– Мы к тому времени сыграли, может, концертов десять, у нас был хороший контакт. Понимаете, в людей нужно вселять веру в себя. Вот они работают здесь, играют по выходным в Кафедральном соборе. Вдруг кто-то приходит и говорит: через неделю играем в Мариинском театре. А в зале Мариинки ещё и Гергиев на репетиции сидит. Конечно, все сыграли на максимуме своих возможностей. Я просто понимал, что так нужно сделать. Это был риск, и он оправдался.

– Вы это сделали, в том числе, для статуса коллектива?

– При встрече с некоторыми местными большими начальниками разговор начинался с уточнения, правда ли мы играли в Мариинском театре. Не то чтобы это что-то определяло, но разговор начинался именно с этого.

– Для достижения результатов вам пришлось ломать в оркестре какие-то сложившиеся практики?

– Существенно менять – да. Но это возможно только в том случае, если оркестр тебе доверяет. Оркестранты должны признавать, что перед ними своего рода вожак. Ему доступно что-то такое, что неизвестно им. Я всегда знаю, что в итоге из всего этого выйдет, а они – нет.

Нужно дать музыканту поверить в себя, и тогда он сможет сделать то, чего сам про себя не знает. Именно тогда происходит щелчок и прыжок в неизведанное. Это и случилось в Мариинском театре и дальше.

– Если говорить о жанре, то можно ли считать, что вы играете фольклор?

– Фольклор – это то, что бабушки поют в деревнях. То, что исполняем мы, написано композиторами для оркестра народных инструментов. Такие песни, как «Коробейники», «Калинка», – это не народная музыка, у неё есть авторы. Работу с оркестром я начал с произведения нашего современника – композитора Александра Чайковского, худрука Московской филармонии, профессора Московской консерватории. Это тридцатиминутная симфония «Слово о походе Игоревом», в которой участвует струнная группа симфонического оркестра, две валторны, народный оркестр, солирующий альт и есть чтец. Её же мы повезли в Мариинку.

– Вы из тех, кто обычно доволен результатом, или нет?

– Я чаще недоволен. Человеку, который всем доволен, пора заканчивать карьеру. Не занимаюсь самобичеванием, но трезво оцениваю, что получилось, а что – нет. Очень важно похвалить и поблагодарить оркестр, а уже потом обозначить, с чем нужно ещё работать.

– Как распределяется ответственность дирижёра и исполнителей, если что-то пошло не так?

– Никак, всегда виноват дирижёр. Если что-то не так, это означает, что я недоработал. Советский дирижёр Евгений Светланов говорил в одном из интервью, мол, гобоист не взял какую-то ноту, и сейчас он спокойно спит, а у меня бессонница!

– А ваши музыканты тоже спокойно спят или переживают?

– У всех чувство ответственности и профессиональной совести разное. Кто-то, бывает, подходит и объясняется после концерта, а кто-то – нет. Но это не означает, что он не переживает. Характеры у всех очень разные.

– В этом оркестре престижно работать, это всё-таки не Москва?

– Мне – да. Остальным, надеюсь, тоже. Это такое заблуждение, что всё главное в России происходит в Москве и Петербурге. На самом деле Россия – вокруг них. Здесь – Россия.

Я считаю, что 90 % всего лучшего появляется в глубинке. Великие композиторы, писатели, поэты, художники, учёные. Мы же все помним, откуда Ломоносов шёл?

Мне довелось работать в Германии. И я заметил, что люди из так называемых малых городов не стремятся перебраться в Берлин. Эти города достойно развиваются, там работают прекрасные дирижёры. Я с опаской уезжал из Москвы. Ведь я родом из маленького города Липецка – и опять еду в маленький город. А сейчас меня в Москву уже не загонишь. Приезжаю на пять-шесть дней и тороплюсь обратно.

– Вы выступаете на корпоративах?

– На днях играли на юбилее Калининградского отделения «Почты России». Частники иногда тоже звонят, но они не всегда понимают, сколько для оркестра нужно места и сколько это стоит. Ну, и у нас свои принципы: для жующей публики мы не играем.

– Бывают ли гастроли у вашего оркестра?

– До 2022 года оркестр выезжал на гастроли в Европу, а в «большой России», как здесь говорят, его вообще не знали. Я приступил к репетициям в феврале, а спустя несколько дней началась СВО. Помню очень живые обсуждения темы, как дальше будет жить оркестр. Я спокойно сказал: «Ничего не произошло, мы будем играть в своей стране». Сейчас наконец-то поехали по России. Многие наши коллеги из других регионов вообще только сейчас узнали, что в Калининграде есть народный оркестр.

– Вы ездите за свой счёт?

– Существуют федеральные программы, которые позволяют гастролировать по стране. Например, программа «Мы – Россия» федерального учреждения «Росконцерт». В её рамках мы дали пять концертов в Ярославской области. В августе поедем на Сахалин. Осенью – в Волгоград. Москва нас принимает каждый год. Активно участвуем в грантовых конкурсах Президентского фонда культурных инициатив. Если бы не эти возможности, мы бы не выжили. Вообще, культура никогда не должна быть самоокупаемым делом. Культура – это воспитание человеческой души.

– Недостаточное финансирование – это основная проблема?

– Можно так сказать. Наш оркестр был создан в 1991 году. Есть те музыканты, кто работает здесь со дня основания. Многие уже преподают, и в оркестр приходят их ученики. Но вначале оркестрантов было почти 60 человек, а сейчас – только 27. Людей мы теряем.

Кто-то уходит в педагогику, там просто больше платят. Кто-то вовсе уезжает. Абсолютно все оркестранты, помимо работы здесь, имеют ещё одно место работы.

Скажу больше: не у всех вторая работа связана с музыкой.

– Неужели такие низкие зарплаты?

– Да. Второй вопрос, который завязан на кадры, – жилищный. Низкая зарплата и нерешённый вопрос с жильём делают нереальным привлечение музыканта из другого города. В лучшем случае приехавший будет тратить всю зарплату на съём жилья. Надеюсь, ситуация изменится в связи с открытием здесь филиала Большого театра. Это ведь не просто театр, а целый завод по производству музыки. Так что в любом случае эта проблема как-то будет решаться. Рассчитываем на появление какой-нибудь федеральной программы, которая будет закрывать эти потребности.

– Вы создали детско-юношеский оркестр народных инструментов и для решения кадрового вопроса?

– Отчасти мы на это надеемся, но это долгосрочная перспектива. Туда было прослушивание детей со всего региона. И несколько детей ездят из области, например, из Советска. Но нет никаких гарантий, что, получив образование, они останутся здесь.

– Мне известно про ваши планы по постановке опер. Расскажете, как они родились?

– С одной стороны, спонтанно, с другой – закономерно. На ряде концертов, посвящённых празднованию годовщины Александра Пушкина, мы исполнили заключительную сцену из оперы «Евгений Онегин». И даже мне исполнение показалось удивительно приличным. Публика восприняла это просто с восторгом. Тогда мне подумалось, что у нас люди хотят это слышать. Так появилась идея, которую поддержал Валерий Гергиев. Скоро откроется филиал Большого театра, и я предложил немного подготовить публику – сделать серию концертов с участием наших солистов под условным названием «Шедевры мировой оперы».

Мы могли бы играть на концерте не всю оперу целиком, а какие-то значимые фрагменты. При этом я буду немного рассказывать про само произведение. По сути, это некий ликбез. Сейчас изучаю, как построить выступление, чтобы, исполнив только отрывки, не пожертвовать сюжетом. Пока наметил четыре оперы, первая из них – как раз «Евгений Онегин». Мне самому это очень интересно. Будем немного воспитывать публику.

– Вы считаете, публику нужно воспитывать?

– Некоторые уже воспитываются на наших концертах. После исполнения оперы ко мне подходили и с удивлением говорили: не знали, что такое можно на народных инструментах сделать. Ведь тот же Пушкин сказал: «Мы ленивы и нелюбопытны». Так это он когда ещё сказал? А сейчас, при развитии технологий и бешеном темпе жизни, людям всё сложнее найти время на посещение концертов. Но нам грех жаловаться – публика к нам ходит благодарная.

– Вы выступали в кирхе Гердауэн. Какие впечатления?

– Нас пригласила управляющая кирхой Маргарита Пырко. Мне понравилась площадка, очень атмосферная. Мы готовы продолжать. Удивлён был тем, что на выступлении были не только туристы. Я думал, что расчёт именно на них, но там было много людей из Калининграда, которые туда специально приехали.

Знаете, что особенно удивило? Они не знают о наших выступлениях в самом Калининграде.

– Где, как вы думаете, они должны получать эту информацию?

– Вообще я думаю, что везде. По моим представлениям, город и регион должны быть в этом заинтересованы, а информация – доступна, начиная с аэропорта и заканчивая учреждениями в центре города. Должны быть буклеты, материалы в СМИ. Но пока это всё даётся очень туго.

– Задам последний вопрос. Обещала удержаться, но всё же спрошу: почему кто-то дирижирует палочкой, а кто-то, как вы, – только руками?

– Немного истории. Когда появились первые дирижёры, палочкой, точнее тростью, стучали по полу, отбивая такт. Известен трагический случай, произошедший в конце семнадцатого века: дирижёр Жан-Батист Люлли во время концерта проткнул себе ступню и вскоре умер от заражения крови. Думаю, в том числе из соображений безопасности палочка «ушла» наверх, стала продолжением руки. В двадцатом веке от неё иногда стали отказываться. Я сам всегда работал с палочкой, мне так было удобнее. Перестал её использовать, можно сказать, случайно. Одна из сцен, на которой мы выступаем, очень тесная. Я решил руководить без палочки, потому что боялся попасть в глаз нашей гуслярше. И оказалось, что оркестр меня и так прекрасно понимает.

Автор: Маргарита Башилова

Фото из архива Калининградского областного оркестра народных инструментов