Обычно музеи сами решают, кого пускать в свои хранилища. Приоритет имеют ученые, исследователи, получившие официальное разрешение. Но иногда заветная дверь приоткрывается и для непосвящённых.

Спуск по лестнице на цокольный этаж, по коридору мимо картин с батальными сценами – и вот передо мной распахивается заветная дверь с электронным замком. На пороге музейных фондов Калининградского историко-художественного музея встречают немые стражи: морская мина, маленькая пушка и чучело волка, на вид вполне дружелюбного.

Главный хранитель Ирина Эйдельман кратко информирует о хранилище – «обособленном помещении, живущем собственной жизнью», в котором находится почти всё музейное собрание, тогда как в открытой экспозиции представлено лишь 5-7% всей коллекции: «Музей наш в 1946 году начинался как краеведческий, таким он и остался. Комплектование коллекций каноническое: археология, естественно-научное, историко-бытовое направления, нумизматика, оружие, письменные и фотодокументы. Все предметы уже оцифрованы, размещены в Госкаталоге, 128 тысяч единиц хранения доступны для ознакомления в интернете».

Она поводит рукой в сторону шкафчика с ячейками – такие были в каждом учреждении еще тридцать лет назад: «Наша старая картотека, уже тоже ставшая историей, мы её любим». Всего в запасниках работает девять человек – хранители коллекций и сотрудники учета.

Татьяна Гриднева, хранитель историко-бытовых раритетов, ведет к вещам первых переселенцев Калининградской области. Они приезжали сюда с нехитрым скарбом: сундуками, прялками, сепараторами, мясорубками и многими другими предметами, которые сейчас нашли здесь своё пристанище. На полках – множество механизмов и приборов, назначение которых трудно угадать неспециалисту. Единственный знакомый аппарат – монетоприёмник с билетами для оплаты проезда в общественном транспорте, да ещё изделие Гусевского завода светотехнической арматуры, введённого в эксплуатацию в 1956 году, – «мы весь Союз снабжали прожекторами».

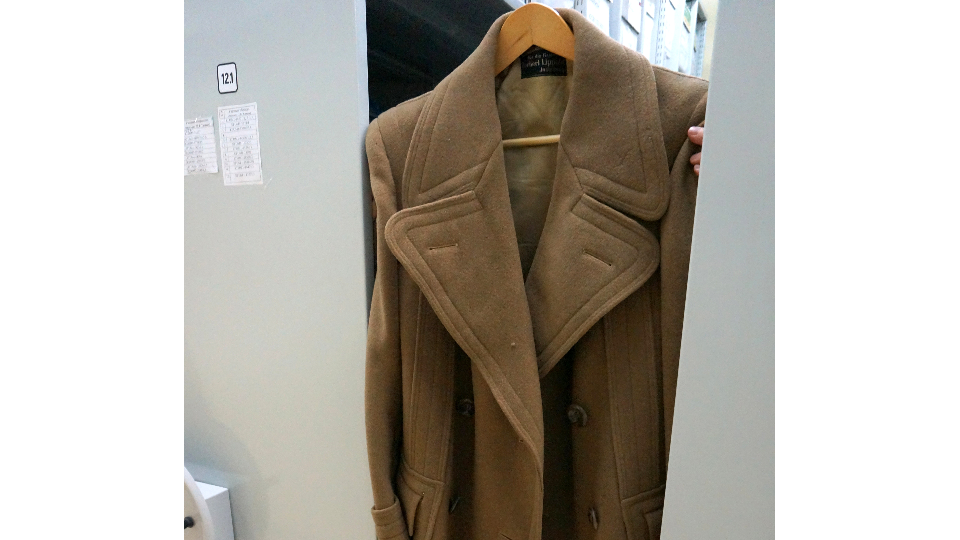

Показывает хранитель и шинель маршала авиации А. Новикова, форму советского милиционера, и некогда замурованное в железной бочке и найденное в Озёрском районе в 80-е годы пальто прекрасной выделки. С ним вместе лежали сюртук, жилетки, серебряная посуда. Немцы бежали и прятали утварь и одежду, надеясь вскоре вернуться. Вещи пробыли в земле около 40 лет и прекрасно сохранились. Сапоги, военные фуражки, дамские шляпки, кримпленовые платья и множество других предметов гардероба заполняют вешалки и коробки за металлическими дверями.

Я интересуюсь у Ирины Эйдельман, как становятся хранителями:

«Я пришла в музей в 1975 году, а Лариса Павловна Посредникова, хранитель коллекции письменных источников, – в 1974 году. Мы обе окончили географический факультет университета, история и география края – наше всё. Сперва трудились в разных отделах, а потом стали сотрудничать в фондах. Одни специалисты любят общаться с посетителями и быть на виду, другие – интроверты. Я, к примеру, почти сразу попала в запасники, потому что предпочитала уединение. Я никогда не жалела о своем выборе».

Лариса Посредникова показывает хранилище письменных источников. Тут есть любопытные экспонаты. Например, подробная карта Восточной Пруссии на немецком языке. «Это рабочая карта Героя Советского Союза Михаила Григоренко. Он лично подарил её музею вместе с ценной коллекцией сведений о фортификации Кёнигсберга. Карт этой местности на русском языке было мало, и наши полководцы работали с немецкими, они их очень хорошо читали».

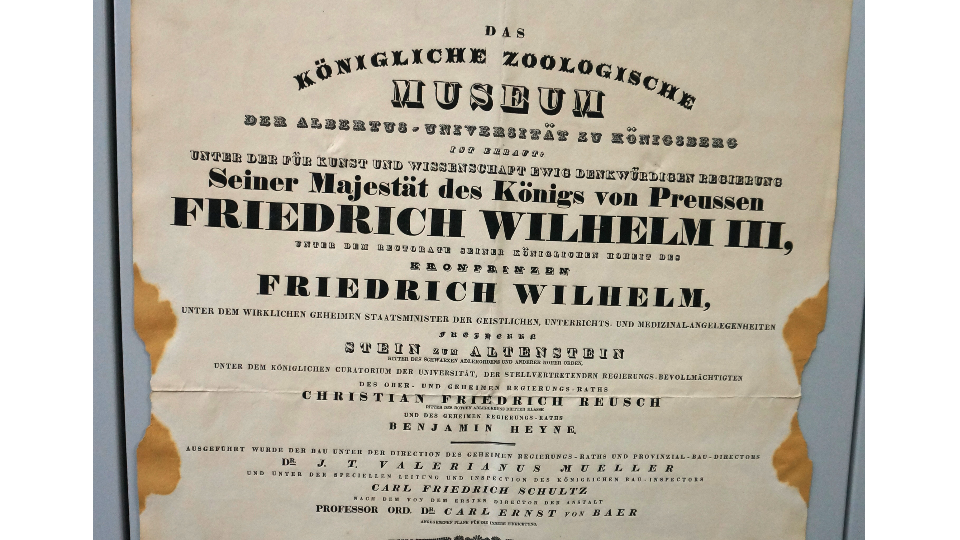

На стене – афиша Зоологического музея Кёнигсберга 1831 года. На ней крупными буквами отпечатано имя Фридриха Вильгельма III.

«Именно этот правитель (тесть императора России Николая I) разрешил построить музей. Здание было возведено в 1822 году в районе нынешней ул. Генерала Галицкого. К сожалению, оно не пережило Вторую мировую войну, и сейчас на этом месте находится жилой дом».

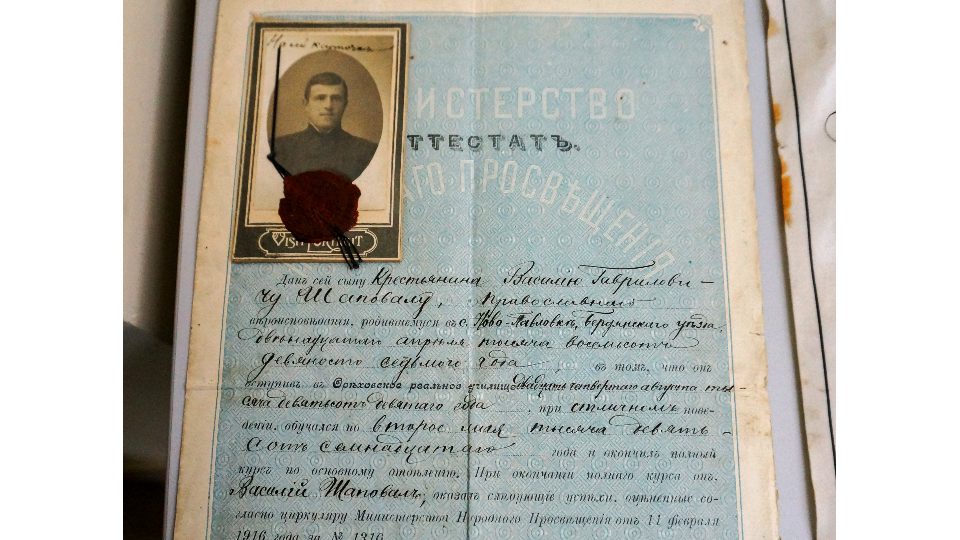

Есть тут и Свидетельство об окончании реального училища, выданное крестьянскому сыну Василию Гавриловичу Шаповалу 1897 года рождения, выданное в 1917 году. Приковывают взгляд оценки: Закон Божий – отлично, русский язык – удовлетворительно, французский – хорошо. Удалось ли Василию Шаповалу пережить катаклизмы революции и гражданской войны, история умалчивает.

В завершение экскурсии старший специалист по учету музейных предметов Василий Ротар рассказал о программе КАМИС – комплексной автоматизированной музейной информационной системе, разработанной в Петербурге. Она обеспечивает учет и каталогизацию, решает множество задач, стоящих перед сотрудниками:

«Не потеряешь музейные предметы и не скроешь ничего и ни от кого. Система позволяет автоматизировать работу и сделать удобным приём и учет».

Увиденное – лишь капля в море уникального собрания. Надеюсь, что и в будущем музеи Калининграда будут приоткрывать перед гостями завесу тайны запасников.

Автор: Ольга Ларионова, фото автора