На подступах к вражеской земле

К Восточной Пруссии Красная Армия вышла по итогам операции «Багратион» ещё в августе 1944 года, однако для прорыва хорошо укреплённой границы нацистской Германии требовалась подготовка. Наконец, 3 октября Ставка Верховного главнокомандования приказала командующему 3-м Белорусским фронтом генералу армии И. Д. Черняховскому подготовить и провести наступательную операцию, разгромить тильзитско-инстербургскую группировку противника.

16–27 октября 1944 года советские войска прорвали глубоко эшелонированную оборону гитлеровцев у границ Восточной Пруссии. Началась Гумбиннен-Гольдапская операция войск 3-го Белорусского фронта, в результате которой наша армия впервые вторглась в пределы нацистской Германии на глубину до 30 километров. Пруссия, колыбель германского милитаризма, оказалась первой из провинций тысячелетнего рейха на пути Красной Армии к окончательной победе.

Знаковый снимок

В Калининграде в полицейском Музее оружия созданы стенды, посвящённые основным событиям Великой Отечественной войны, роли в них органов и войск НКВД, рассказывающие историю тяжёлых оборонительных боёв с 1941 до победного 1945-го.

У экспозиции о Восточно-Прусской операции установлена табличка с текстом «Воин Красной Армии, перед тобой логово фашистского зверя», скопированная со знаменитой фронтовой фотографии Марка Редькина. Снимок с названием «Встреча на границе» знаменит тем, что сделан в самом первом населённом пункте, который советские войска взяли на территории фашистской Германии – в городке Ширвиндте (позже – пос. Кутузово в Краснознаменском районе) 17 октября 1944 года. Эта фотография стала подтверждением того, что первые советские солдаты вступили на территорию Германии. Слева – старшина Ноэль Иванович Тамберидзе, уроженец Зестафонского района Грузинской ССР, награждённый орденом Отечественной войны. Справа – ефрейтор Харитон Степанович Филатов с орденом Красной звезды и медалью.

Поисковая работа дала результат: был найден внук Харитона Степановича. Им оказался майор полиции Роман Филатов. Его родители после войны переехали в Калининградскую область, на землю, где погиб ефрейтор Филатов. Внук героя принёс фотографию – не газетную, а именно оригинал, помятый, с оторванным уголком. Это фото дед успел выслать домой до гибели в боях на подступах к Кёнигсбергу.

Первый взятый город

О тяжёлых боях за Ширвиндт писала газета «Известия» в октябре 1944 года:

«Толщина железобетонных стен дотов 2,5–3 метра. Отдельные доты снабжены вращающимися бронеколпаками, дающими возможность кругового обстрела. В районе взятого нашими войсками города Ширвиндта захвачен трёхэтажный дот, в нём размещался гарнизон из 69 солдат. В доте-крепости был даже свой колодец с питьевой водой…»

Этот городок был полностью уничтожен в годы Второй мировой войны и сейчас не существует, настолько ожесточёнными были бои за него.

Интересно, что Ширвиндт был в центре внимания и 110 лет назад. После объявления войны Российской империи Германией 1 августа 1914 года русские пограничники, кавалерийские патрули 2 августа пересекли границу и двинулись вглубь страны через этот населённый пункт. Бои в окрестностях Ширвиндта нашли отражение в романе «Тихий Дон» лауреата Нобелевской премии Михаила Шолохова.

На страже границ

Войска НКВД СССР не только приняли непосредственное участие в боях, но и впервые приступили к охране на участке бывшей советско-германской границы. Бывшей – потому что уже через год Восточная Пруссия станет современной Калининградской областью и граница СССР сдвинется далеко на запад.

Этот снимок тоже стал легендарным после того, как из архивов попал на фотовыставки, посвящённые Великой Победе советского народа над нацизмом. Поисковая работа позволила установить, что на фотографии – наряд от 7-й линейной заставы 2-го стрелкового батальона 132-го пограничного Минского полка войск НКВД СССР Управления войск НКВД по охране тыла 3-го Белорусского фронта.

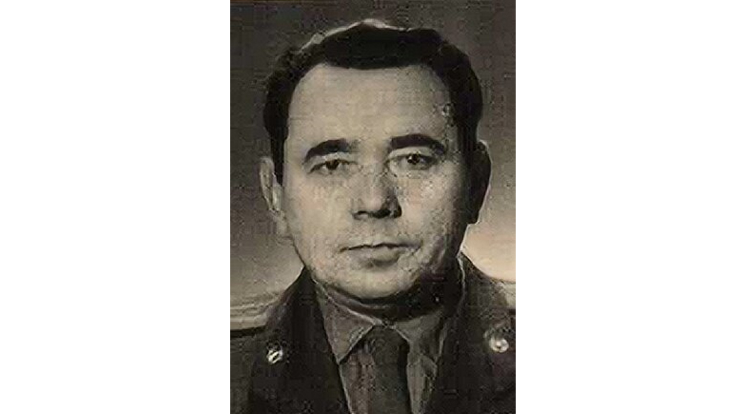

Герой фотографии Иван Антонович Гуреев находился на фронте с октября 1941 года. В 1942 и 1943 годах был ранен, а после лечения в госпитале направлен на пополнение 132-го пограничного полка, где вскоре отличился как снайпер. Выдержка из его наградного листа гласит: «Будучи на боевой стажировке, метким огнём уничтожил 40 солдат и офицеров противника». А ещё по состоянию на начало июня 1945 года «задержал: агентов немецкой разведки – 3, диверсантов – 7, изменников Родины – 5, дезертиров из частей Красной Армии – 12». Был удостоен ордена Славы III степени и медали «За взятие Кёнигсберга».

Выжил и вернулся

В составе 3-го Белорусского фронта сражались войска НКВД: 13, 86 132, 217, 331-й погранполки, 57-я стрелковая дивизия (369, 370 и 371-й стрелковые полки), а также другие части и подразделения. Среди тех, кто в октябре 1944 года вышел на госграницу СССР и Германии, были и те герои НКВД, кто бился здесь 22 июня 1941 года и даже считался погибшим.

В первые дни войны на западных рубежах страны героически противостоял вражескому натиску 106-й Таурагский пограничный отряд. Пограничники несколько дней держали оборону. Был ранен, считался погибшим, но был спасён товарищами и выжил лейтенант Михаил Кириллович Воробьёв.

Он вспоминает:

«О том, как мои товарищи защищали советскую землю, говорит такой факт. За Кибартаем есть возвышенность Рогажкальнис. Тут фашисты хоронили своих погибших солдат. Многие местные жители побывали на этой высоте и убедились, сколько стоил гитлеровцам этот маленький пограничный город. На каждой могиле стояли порядковые номера. К концу первой недели войны на Рогажкальнисе последняя могила значилась под номером 724».

А вот как описывается в книге Ю. Г. Кисловского «От первого дня до последнего» возвращение М. К. Воробьёва на границу в 1944-м:

«У небольшого хутора из машины выскочил старший лейтенант с зелёными погонами. Это был начальник заставы Михаил Воробьёв. Тогда, в сорок первом, пограничники успели эвакуировать своего командира. И вот теперь он возвратился на свою заставу. Вокруг чернели сожжённые хутора, подбитые немецкие танки. В Восточной Пруссии раздавались залпы советских артиллеристов. В воздухе стоял непрерывный гул – наши лётчики громили врага на его территории. По западному берегу тихой речонки стояли покрытые пятнами ржавчины стальные металлические ежи. «Миша, родной, здравствуй! – услышал Воробьёв женский голос. – Ты живой, а ведь мы тебя похоронили». Воробьёв увидел жену своего товарища. «Женщины наши не успели уехать. Так и остались здесь, горе мыкали». Вдвоём они прошли к могиле пограничников. На ней Воробьёв увидел простой деревянный памятник с именами погибших смертью храбрых. Первым в списке значилось имя Михаила Воробьёва».

Впереди ждала победа

С 30 октября 1944 года войска 3-го Белорусского фронта перешли к обороне. Гумбиннен-Гольдапская операция отличалась непрерывными ожесточёнными сражениями по всей полосе фронта. Уроки этой операции были учтены: советскому командованию стало ясно, что в Восточной Пруссии наши войска ожидает исключительно упорное сопротивление.

Впереди ещё было много боёв, тяжёлых потерь и взятых городов, но штурм первого немецкого города Ширвиндта вошёл в историю. До победы оставалось около 8 месяцев.

Из Приказа Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина № 203 от 23 октября 1944 года:

«Сегодня, 23 октября, в 23 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам 3-го Белорусского фронта, прорвавшим оборону немцев и вторгшимся в пределы Восточной Пруссии, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырёх орудий. За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам, участвовавшим в боях при прорыве обороны немцев и вторжении в Восточную Пруссию. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! Смерть немецким захватчикам!»

В завершение остаётся добавить, что многие фронтовики из органов и частей НКВД СССР, участники Восточно-Прусской операции после войны стали первыми сотрудниками УМВД по Кёнигсбергской, а затем Калининградской области.

Александр Щеглов

Подготовила Екатерина Нурматова

Фото предоставлены Александром Щегловым

Новости округа

С улиц Калининграда убрали более 2-х тысяч незаконных рекламных конструкций